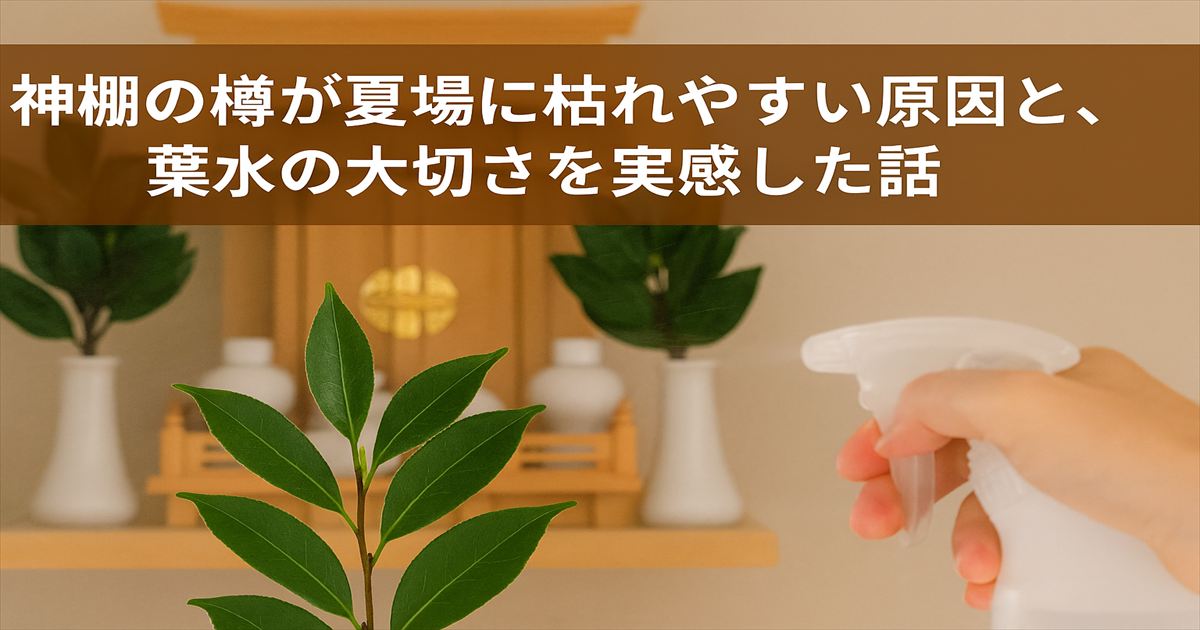

会社や事務所に神棚が祀られているのを見かけることがあります。

自宅に神棚を持っている人も少なくないと思いますが、日々の管理は意外と気を使うものです。

特に榊(さかき)の持ち具合は季節によって大きく変わり、

「なぜこんなに枯れやすいのだろう?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

私自身、夏場になると榊が半月も持たずに枯れてしまうという悩みを抱えていました。

その中で気づいたこと、そして工夫して改善できたことを記録として残しておきます。

夏場は半月も持たずに枯れてしまう榊

榊の水は毎日きちんと変えているのですが、

冬場は一ヶ月ほども葉が持つのに、暖かくなると半月で枯れ落ちてしまうんです。

買ってきたばかりの榊は、まず切り口をカットして新しい断面にしてから神棚に祀るようにしています。

これは水の吸い上げを良くするための基本的なケアですが、それでも夏場は枯れやすい印象がありました。

片側だけ枯れやすい原因を考えてみた

「なぜ片側だけが枯れやすいのか?」

よく考えるとその片側は対面する壁側にエアコンがあり、距離はありますが風が水平に流れると直接当たるのではないかという位置にありました。

室温や湿度は神棚全体で大きな差はないはずですが、置き場の関係性によって乾燥しやすさに違いが出ていたのかもしれません。

そう考えた時、ふと葉水(霧吹きで葉に水分を与えること)が頭に浮かびました。

夏場は居間でエアコンをかけると、半日以上はエアコンが効いている状態になります。

温度が一定に保たれるのは良いのですが、その分湿度はどんどん下がっていくんですよね。

もしかして、茎や枝からの吸水よりも葉からの乾燥による蒸発の方が上回っているのでは?

そんな感覚があり、試しに葉水を始めてみたのです。

葉水してみたら…持ちが変わった

実際に葉水を取り入れてみたところ、明らかに葉の持ちが良くなりました。

霧吹きで水を吹きかけている光景はどこかで目にしたことがあるのに

今までそれに疑問を持ったことがありませんでした。

調べてみると神棚の榊は根がない状態なので、枝からの吸水だけでは乾燥に追いつかない

→ 葉からの蒸発が乾燥で上回ってしまう

ということらしくて、最後のピースがカチッとハマった感覚がありました。

言われてみれば根がない状態での吸水は確かにそうなのですが

これも言われてみればという簡単な盲点ではありました。

榊を長持ちさせるための工夫まとめ

最後に、神棚の榊をできるだけ長持ちさせるためのポイントを整理します。

- 水を毎日取り替える(必須)

- 買ってきたら切り口をカットして新しい断面にする

- エアコンの風が当たらない場所に神棚を設置(既に位置が決まってると難しいけど)

- 葉水で乾燥を防ぐ

- 室内が暑すぎる場合は風通しをよくする

- 新しい榊を選ぶ際は、できるだけ新鮮で葉がしっかりしているものを選ぶ

こうして工夫してあげることで、榊もより美しく神棚を守ってくれます。

🌱 今回の気づき

「水を変えていれば大丈夫」と思い込みがちですが、

乾燥対策としての葉水はとても大切だと感じました。

少し手間をかけるだけで、榊の持ちも神棚の雰囲気も変わってきます。

今回は榊替えなくても良いのでは?と思うくらい青々としていましたが

神棚も乾拭きしたいですし、やはり半月ごとに清掃と榊の交換を行っていきたいですね。