三日目の朝は、前回のバッテリー騒動に包まれてスタート。

スマホが無事だったことに一安心して最終日の旅を始めます。

今日の予定は、小豆島の北側をめぐるルート。

目的ははっきりしているけれど、旅の足取りはいつも通りのんびりと。

そしてこの日、まず向かったのは──

↓前回の記事はこちら

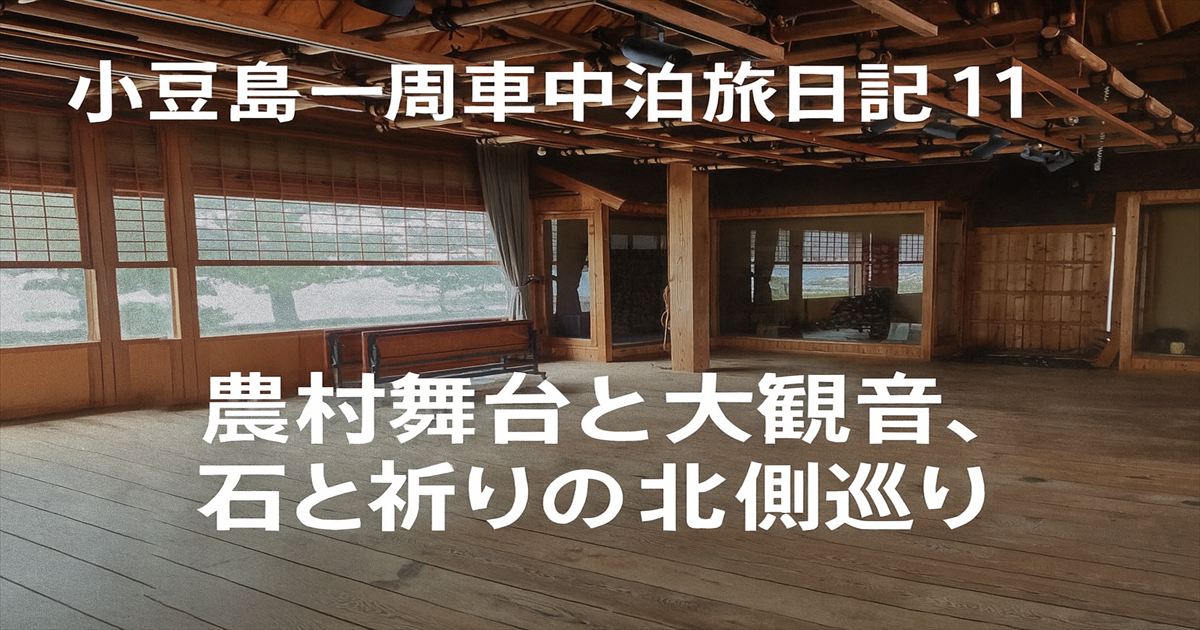

⛩️ 肥土山農村歌舞伎舞台|境内に佇む、伝統の空気

最初に訪れたのは、肥土山農村歌舞伎舞台。

神社の境内にひっそりと佇むその舞台は、もちろん開放はされておらず…

今回は外観の見学となりました。

行事がある時は、ここに人々が集まって舞台を見ているのを想像できる。

舞台前の段々になった境内が座席代わりだったのだろうなと。

地元の老夫婦が犬の散歩に訪れていた。

ここは日常に溶け込んだ“地元の文化そのもの”という雰囲気だった。

神社の空気にはどこか心を静めるものがある。

老夫婦が帰ったあとも、しばらくその場に佇む。

「見るだけ」で終わらせるのではなく、“感じるだけの時間”を確保するのも、旅の醍醐味。

神社の気配や佇まいが、静かに心に沁みていきます。

🕊️ 小豆島大観音|現代に立つ、巨大な祈りの塔

次に訪れたのは、小豆島大観音。

淡路島にもかつて個人所有の巨大観音像があったと聞くが、そちらはすでに取り壊されたらしい。

対して小豆島のこの観音さまは、住職がきちんと運営されているとのこと。

こうした場所は、ある時を境に一気に閉ざされることもあるから

やはり行けるうちに行くという意識は大切。

外観はまさに“巨大な白い塔”。

ダイダラウルトラボウを前日に見ていたのでインパクトは少し和らいだけれど

それでも近くで見上げれば圧倒される大きさ。

受付でJAF割を使い、入館料は400円。

中に入ると、暖房はなく少し肌寒い。

手袋を持ってくればよかったなと感じながら、静かな館内を進む。

まずは順路に沿って歩いてみる

すると色々な空間を目にするが、その中でもこうした空間には圧倒される。

独特の雰囲気があった。

順路を進むと入口近くまで戻って来るとエレベーターがある

それに乗って上階へ行くと、そこには干支を祀る「十二支の間」。

自分の干支の仏さまに、そっとお賽銭を置く。

エレベーター最上階には釈迦の歯が祀られている部屋があり、ここだけは撮影NG。

扉の開け方がわからず戸惑いましたが、どうやら押戸でした。

釈迦の間に入る前のスペースは展望台のような構造になっていた。

窓は大きくはないが、遠くまで景色が広がっていました。

再びロビーに戻ると、目に留まったのがスリランカの民族衣装・サリーのレンタル。

女性であれば、ここで記念写真を撮るのも良い体験になりそうです。

隣接するカフェでは250円の大判焼きを購入。

カフェの横から入れる滝夜叉姫の展示スペースは、外からでは気づきにくい隠れスポット。

小さな空間ですが無料で観覧でき、この展示も含めて大判焼き代金に含まれている気分になりました。

大坂城残石記念公園|石と語らう、静かな学びの場所

次に立ち寄ったのは、道の駅大坂城残石記念公園。

小豆島で切り出された石が、大坂城築城に使われたという歴史を持つ場所である。

まずは道の駅に入ってみる。

オリーブ公園は道の駅感がない道の駅だった。

こちらの道の駅も他と少し違って、飲食店の中に土産物が置いてある感じ。

また、道の駅らしく地元のパンフレットやガイドブックが豊富。

特に目を引いたのが、石の絵手紙をまとめた冊子。

これはフリーで貰って帰っても小豆島の記念品になるボリューム。

他にはEedee!というクーポン誌があった。

表紙がパーソナルトレーニングジムだったので島民向けかと思ったが

店員さんが「これ、観光の人にも使えるから」と声をかけてくれたのがありがたかった。

Eedee!はJAF割引と被る内容もあったが

JAFとはまた違うラインナップの割引が載っていて観光に役立ちそう。

もちろんJAF会員でない方は小豆島旅行の必須アイテムですよ!!

お礼を行って外に出て、併設された資料館へ向かう。

中には石切の道具たちが静かに展示されていた。

資料館の外には小さな広場があり、その隣に舞台の建物があり中も見学できた。

普段は静かだが、イベント時にはここが地域の賑わいの中心になるのだろうと感じさせる造り。

どの場所も派手ではないが、小豆島の“素の魅力”が感じられる静かな一日。

次回につづく──険しき山の礼拝所、恵門不動へ

次回は事前に買ったガイドブックで目星をつけていた場所へ参ります。

辿り着いたのは「山の礼拝所」とも呼ばれる【恵門不動】。

重岩を超える山道の先で出会ったのは、静寂と祈りの場、そして温かな住職のもてなしでした。

次回は、“誰もいない雪の足跡”と“岩肌の奥に灯る灯り”に導かれた、

小豆島の奥深い祈りの空間を記録します。🍃